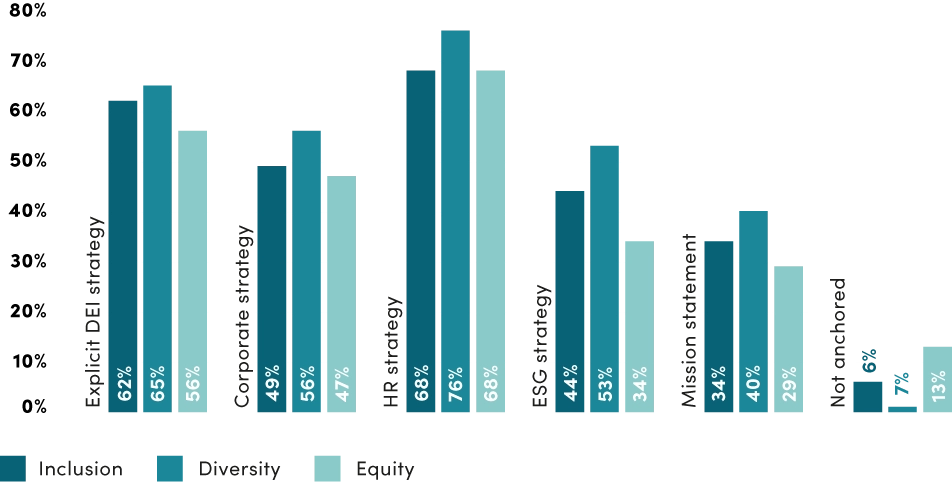

Etwa die Hälfte der Unternehmen in der Stichprobe verankert Inklusion und Vielfalt in ihren Unternehmensstrategien. Etwas weniger als die Hälfte berücksichtigt auch Chancengleichheit. Inklusion wird zunehmend als Erfolgsfaktor für Produktivität, Innovation und Bindung der Mitarbeitenden anerkannt. Infolgedessen ist der Anteil der Unternehmen, die Inklusion in ihrer Personalstrategie verankern, um 12 Prozentpunkte gestiegen. Insgesamt geben Unternehmen jedoch nach wie vor eher Chancengleichheit den Vorrang vor Inklusion. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen noch nicht vollständig verinnerlicht haben, dass die Vorteile von Chancengleichheit ohne Inklusion nicht ausgeschöpft werden können.

Wie eine Regressionsanalyse jedoch zeigt, weisen Unternehmen, deren Leitbild auf Chancengleichheit basiert, eine geringere Fluktuationsrate auf als Firmen ohne ein solches Leitbild. Das bedeutet, dass die Verankerung solcher Werte nicht nur die Inklusion fördert, sondern auch die Bindung der Mitarbeitenden stärkt und zu einer loyaleren und engagierteren Belegschaft beiträgt.

Die Arbeitsplatzkultur entscheidet über den Erfolg eines Unternehmens – oft mehr als Strategiepapiere oder Leitbilder. Sie hat direkten Einfluss darauf, wie engagiert, produktiv und loyal die Mitarbeitenden sind. Unsere Umfrage zur Arbeitskultur hat gezeigt, dass Mitarbeitende häufiger über einen Jobwechsel nachdenken, wenn sie sich nicht als Teil des Teams fühlen, keine fairen Aufstiegschancen sehen, sich von Vorgesetzten nicht wertgeschätzt fühlen, oder Diskriminierung erleben oder beobachten. Dabei suchen diese Mitarbeitenden gezielt nach Arbeitgebern, die Vielfalt und Inklusion ernst nehmen.

Personen, die sich ausgeschlossen oder ausgegrenzt fühlen, leiden häufiger unter gesundheitlichen Problemen, was wiederum den Wunsch verstärkt, das Unternehmen zu verlassen (Ehrhart & Chung, 2023). Ein inklusives Arbeitsumfeld stärkt die Widerstandsfähigkeit der Mitarbeitenden. Sie passen sich besser an neue Herausforderungen an und ihre Fluktuationsrate sinkt (Davies et al., 2019). Besonders wichtig sind Führungskräfte, die Inklusion vorleben. Sie bauen vertrauensvolle Beziehungen auf und können so die negativen Auswirkungen von Diversitätsproblemen auf die Kündigungsabsichten abzuschwächen (Nishii & Mayer, 2009).

Fehlen psychologische Sicherheit und das Gefühl der Zugehörigkeit, leiden alle wichtigen Erfolgsfaktoren: Engagement, Kreativität und Teamwork. Das schadet sowohl den einzelnen Mitarbeitenden als auch dem Unternehmenserfolg (Reiter-Palmon & Millier, 2023). Anders verhält es sich in einem inklusiven Umfeld: Wenn sich Mitarbeitende respektiert, geschätzt und fair behandelt fühlen, können sie authentisch sein. Das stärkt das Vertrauen untereinander und schafft langfristige Bindung zum Unternehmen.

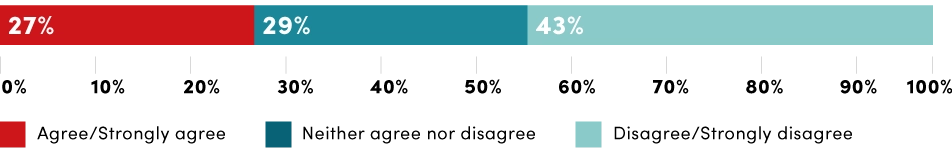

Anteil der Beschäftigten, die erwägen, ihr derzeitiges Unternehmen zu verlassen und zu einem anderen zu wechseln, das sich stärker für DEI engagiert (Umfrage zur Arbeitsplatzkultur, 2025)

I would consider leaving my current organization and moving to another that is more committed to DEI.

Eine aktuelle Studie, die von Advance in Zusammenarbeit mit Bain & Company durchgeführt wurde, hat untersucht, warum Frauen in alarmierender Zahl aus technischen Berufen ausscheiden: Die Studie ergab, dass jede zweite Frau darüber nachdenkt, den Arbeitgeber zu wechseln oder die Branche ganz zu verlassen. Als Hauptgrund nennen die Autoren eine nicht inklusive Arbeitsplatzkultur. Frauen fühlen sich oft isoliert, haben kein Zugehörigkeitsgefühl und erhalten keine Unterstützung.

Rechnen wir nach!

27 % der Befragten würden zu Arbeitgebenden wechseln, die sich stärker für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) einsetzen. Sie stimmten dieser Aussage zu oder voll und ganz zu. Da Mitarbeitende aus verschiedenen Gründen das Unternehmen verlassen, haben wir eine typische Grundfluktuation von 10 Prozentpunkten herausgerechnet. Das Ergebnis: 17 % der Mitarbeitenden würden primär wegen mangelnder Inklusion kündigen.

Für die diesjährige GIR-Stichprobe entsprechen 17 % 64.000 Mitarbeitenden. Die Kosten für die Neubesetzung einer Stelle belaufen sich in der Regel auf das Jahresgehalt der jeweiligen Position. Multipliziert man die Zahl der wechselwilligen Mitarbeitenden mit dem jährlichen Medianeinkommen in der Schweiz (2022) von 81.000 CHF, könnte Nicht-Inklusion Unternehmen bis zu 5 Milliarden CHF kosten!

Fehlende Inklusion schadet Unternehmen auf mehreren Ebenen. Ohne eine inklusive Kultur und entsprechende Prozesse verlassen nicht nur mehr Mitarbeitende das Unternehmen – auch die Innovationskraft leidet erheblich. Das Problem verschärft sich, wenn Leistung nicht fair bewertet wird. Talentierte Mitarbeitende fühlen sich dann unterbewertet oder übersehen, wodurch ihre Motivation sinkt (Konrad et al., 2021). Besonders leistungsstarke Mitarbeitende werden demotiviert, was die Entwicklung neuer Ideen bremst. Die Folgen sind weitreichend, auch wenn sie nicht sofort sichtbar werden: Das Unternehmen fällt gegenüber der Konkurrenz zurück, reagiert träge auf Marktveränderungen und verpasst Gelegenheiten für kreative Lösungen. Diese „versteckten Kosten” können langfristig erheblichen Schaden anrichten.

Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen oder berufliche Ungleichbehandlung erleben, können am Arbeitsplatz nicht authentisch sein und ihr volles Potenzial ausschöpfen (Harkema, 2023). Diese Ausgrenzung wirkt sich direkt auf die Innovationskraft aus. Wenn Mitarbeitende sich hingegen wertgeschätzt und als wichtiger Teil der Organisation erleben, entstehen mehr neue Ideen und kreative Beiträge. Das CCDI belegt in einer Studie, dass inklusive Arbeitsumgebungen die Innovationsleistung von Teams steigern (Dwertmann et al., 2025). Vielfalt fördert die Ideenentwicklung besonders dann, wenn eine starke Kultur der Inklusion herrscht.

Organisationen, die diese Prinzipien durchdacht miteinander verknüpfen, schaffen hingegen ein förderliches Umfeld. In diesem entwickelt sich eine lebendige Innovationskultur, die Problemlösungskompetenzen der Mitarbeitenden werden gestärkt und die Wettbewerbsposition des Unternehmens verbessert sich nachhaltig. Diese Faktoren tragen gemeinsam zum langfristigen Wachstum und zur dauerhaften Stabilität der Organisation bei.

Nur gemeinsam können Politik, Wirtschaft und Führungskräfte eine gerechte Meritokratie aufbauen – basierend auf Gleichberechtigung und Partnerschaft.

“Wenn wir unsere Systeme nicht reformieren und wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen, damit jede und jeder die gleichen Chancen auf Erfolg hat, wird Meritokratie ein Mythos bleiben.

Siri Chilazi, Ko-Autorin von “Make Work Fair”