Eine sinnvolle Umsetzung von Meritokratie hängt von zahlreichen Prinzipien und Praktiken ab, die unter den Begriff „Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DE&I)“ fallen. Angesichts der demografischen Herausforderungen ist eine inklusive Meritokratie wichtiger denn je. Warum?

Um die besten Mitarbeitenden zu finden, müssen Unternehmen Zugang zu einem möglichst grossen Pool an Kandidat:innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Perspektiven haben. Wenn Diversität nicht Teil der Rekrutierungsstrategie ist, sind einige Arbeitgebende deutlich im Nachteil.

Nur wer auf den breitesten Talentpool zugreift und sich auf Objektivität und gleiche Spielregeln verlassen kann, kann wirklich „die Besten“ einstellen oder befördern.

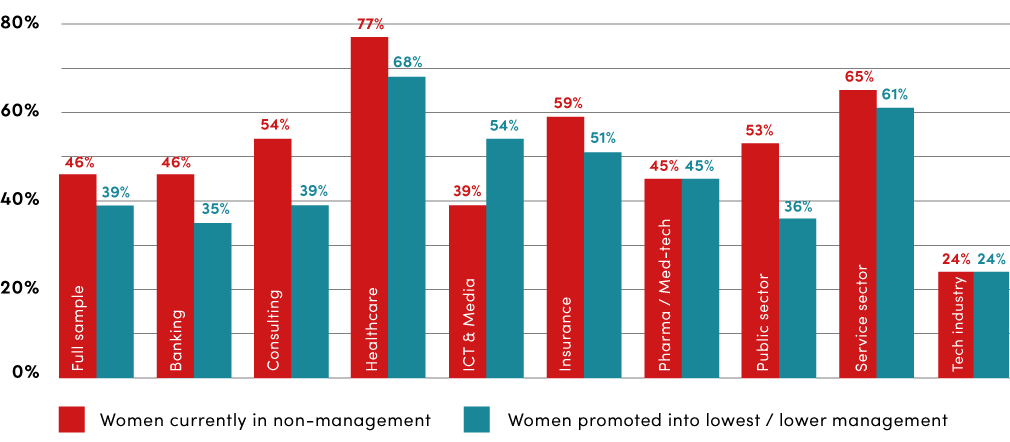

Haben Unternehmen derzeit Zugang zu diesem vielfältigen Talentpool? Noch nicht. So machen Frauen beispielsweise 46% der Nicht-Kader-Mitarbeitenden und 47% der gesamten Erwerbsbevölkerung in der Schweiz aus (BFS, 2024), ihr Anteil an den Einstellungen im untersten/untersten Kader beträgt jedoch nur 39%.

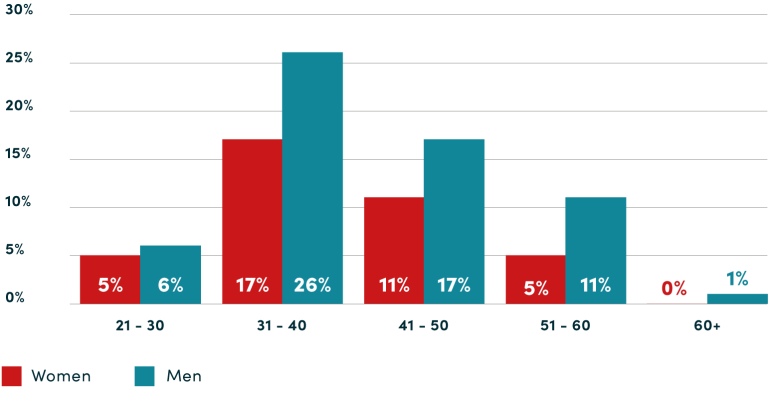

Noch deutlicher wird die Unterrepräsentation weiblicher Talente bei Anstellungen, wenn wir uns die Neuanstellungen im Kader nach Geschlecht und Alter ansehen. Ab 30 sinkt der Anteil von Frauen unter den Neuanstellungen im Kader stetig. Mit anderen Worten: Unternehmen sind nicht in der Lage, beim Recruiting auf den gesamten Talentpool zuzugreifen.

Eine Studie zum Einstellungsverhalten auf einer grossen Schweizer Jobplattform zeigt deutlich: Recruiter:innen suchen Talente und Potenziale eher dort, wo sie sie erwarten – ein klassisches Vorurteil (Hangartner et al., 2021). So erhalten Personen aus Einwanderungs- und Minderheitengruppen je nach Herkunft 4–19 % weniger Rückmeldungen von Recruiter:innen als Angehörige der Mehrheitsbevölkerung. Frauen erfahren in männerdominierten Berufen ein Minus von 7%, während sich für Männer in frauendominierten Berufen das umgekehrte Muster ergibt (Hangartner et al., 2021).

Der erste Beförderungsschritt von der Nicht-Kaderposition zum unteren/untersten Kader ist ein aufschlussreicher Gradmesser für Meritokratie. Im Nicht-Kader ist das Geschlechterverhältnis nahezu 50:50, und die erste Beförderungsstufe wird oft früher im Berufsleben erreicht, und zwar in den jüngeren Altersgruppen, wo die Geschlechter hinsichtlich Erfahrung, Bildungsniveau und Beschäftigungsgrad am ausgeglichensten sind. Frauen in der Altersgruppe unter 35 Jahren überholen bei Hochschulabschlüssen die Männer, was in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Erwerbsbevölkerung haben wird (BFS, 2025).

Man würde also erwarten, dass die Beförderungsquoten das Potenzial des Talentpools widerspiegeln. Tatsächlich liegen sie für Frauen weit darunter – d. h., Beförderungsentscheide sind wahrscheinlich nicht meritokratisch.

In der Gesamtstichprobe und in sechs von neun Branchen liegt der Frauenanteil bei Beförderungen in das unterste/untere Kader unter ihrem Anteil in Nicht-Kaderpositionen. Die grössten Unterschiede bestehen im öffentlichen Sektor (17 Prozentpunkte), in der Beratung (15 Prozentpunkte) sowie im Bankwesen (11 Prozentpunkte) und im Gesundheitswesen (9 Prozentpunkte). Die Pharma-/Medizintechnikbranche und die Technologiebranche fördern Frauen und Männer gleichermassen. Im Bereich IKT und Medien ist der Anteil von Frauen unter den Beförderungen sogar höher als in Nicht-Kaderpositionen.

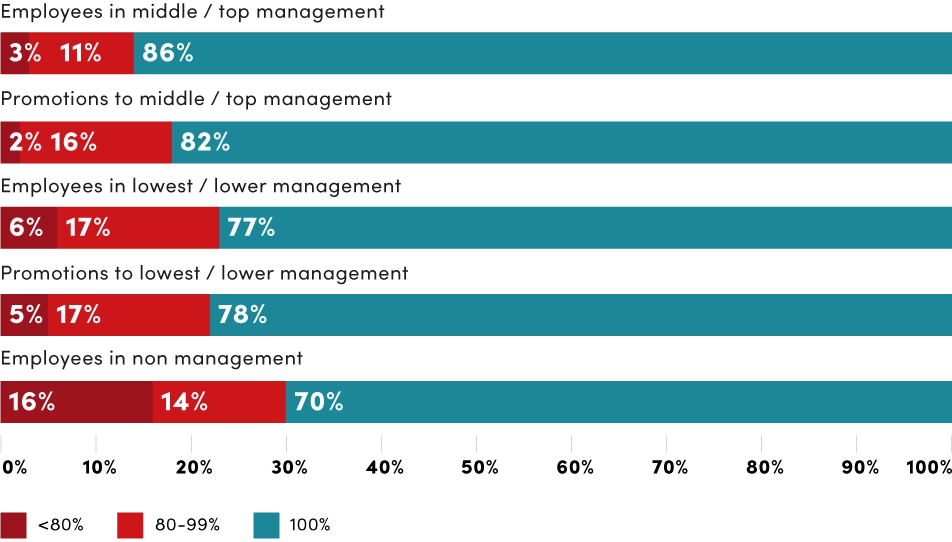

Ein weiteres Beispiel für mangelnde Meritokratie: Mitarbeitende, die weniger als 80 % arbeiten, werden seltener befördert. Mit anderen Worten: Leistung und Wirkung werden nicht unabhängig von Arbeitszeit anerkannt; Präsenz gilt noch immer als Leistung.

Der geschlechtsspezifische Teilzeitunterschied von 27 Prozentpunkten in der für diesen Bericht analysierten Stichprobe (43 % der Frauen und 16 % der Männer arbeiten in Teilzeit) zeigt, wie das derzeitige Leistungssystem Frauen benachteiligt, vor allem weil es tendenziell diejenigen begünstigt, die Vollzeit arbeiten. Die OECD stellt für die Schweiz eine geschlechtsspezifische Teilzeitlücke von 30 Prozentpunkten fest, was den zweithöchsten Wert in Europa darstellt (OECD, 2025). Dabei wird auch der Wert unbezahlter Arbeit übersehen, die häufiger von Frauen geleistet wird. In der Schweiz übernehmen Frauen nach wie vor den Löwenanteil der Betreuungsaufgaben: Im Durchschnitt leisten Frauen 12,1 Stunden pro Woche unbezahlte Arbeit mehr als Männer (BFS, 2025x).

Solange Männer und Frauen unter ungleichen Bedingungen arbeiten müssen, bleibt echte Meritokratie schwer erreichbar.

„Begriffe wie Diversität, Inklusion und Flexibilität werden zwar betont, aber tiefgreifendere strukturelle Probleme selten thematisiert. Die Kultur des Wettbewerbs oder die systemische Abhängigkeit von unbezahlter Pflegearbeit zur Aufrechterhaltung des Familienlebens werden selten hinterfragt. Meiner Erfahrung nach wird die Arbeitsplatzkultur weitaus stärker von Hierarchien und Wettbewerb geprägt als von Mitsprache oder Fürsorge.“ – Teilnehmer:in der Umfrage zur Arbeitsplatzkultur, 2025

Wenn das ‚richtige‘ Alter als Verdienst zählt, kann das ‚beste‘ Talent übersehen werden

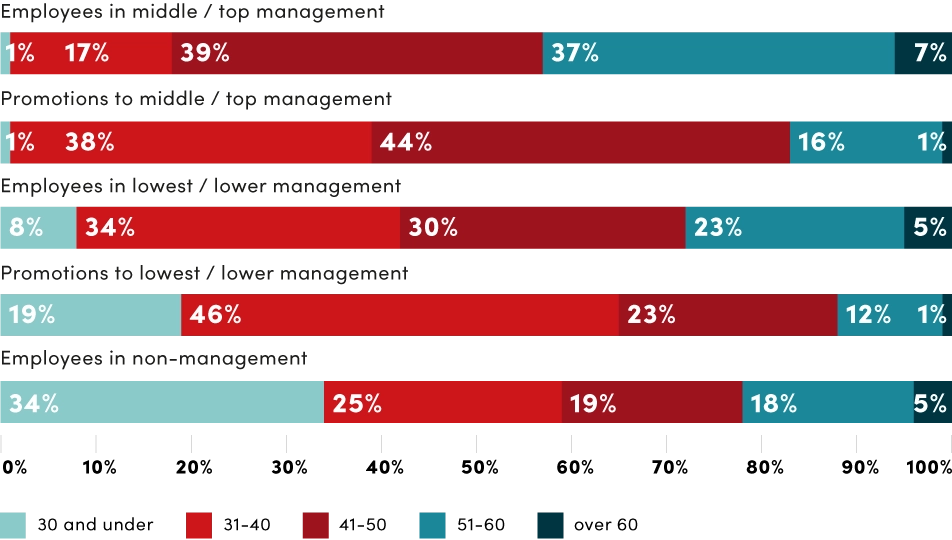

Ein Blick auf die Beförderungen nach Alter zeigt, dass die Altersgruppen 31-40 und 41-50 im Vergleich zu ihrem Anteil am Talentpool überproportional für Beförderungen in das unterste/untere und mittlere/obere Kader berücksichtigt werden: Mitarbeitende zwischen 31 und 40 Jahren machen nur 25 % der Nicht-Kaderpositionen aus, aber mit 46 % fast die Hälfte aller Beförderungen in das unterste/untere Kader. Die Altersgruppe der 41- bis 50-Jährigen macht 30 % des untersten/unteren Kaders aus, aber 44 % der Beförderungen in das mittlere und obere Kader.

Es ist für ein Unternehmen sinnvoll, Talente relativ früh in ihrem Lebenszyklus zu fördern und in sie zu investieren, da es so eine langfristige Wertschöpfung erwarten kann. Berufserfahrung ist oft ein Faktor, aber diese ist nicht immer linear mit dem Alter verbunden. Manche Menschen sind vielleicht einige Jahre beim Militär, andere nehmen sich eine Auszeit, um zu reisen, und wieder andere arbeiten in Teilzeit, weil sie Pflegeaufgaben wahrnehmen, sich politisch engagieren oder ehrenamtlich tätig sind. Daher ist es ebenfalls eine Voreingenommenheit, „die besten” Talente in bestimmten Altersgruppen zu erwarten und zu suchen, wenn man die „beste Person für den Job” sucht. Vielleicht ist es eine Frau über 50, die früher in ihrem Leben eine Karrierepause eingelegt hat und daher eine langsamere Karriereentwicklung als ihre männlichen Kollegen vorweisen kann, oder vielleicht ist es ein junges Talent unter 30.

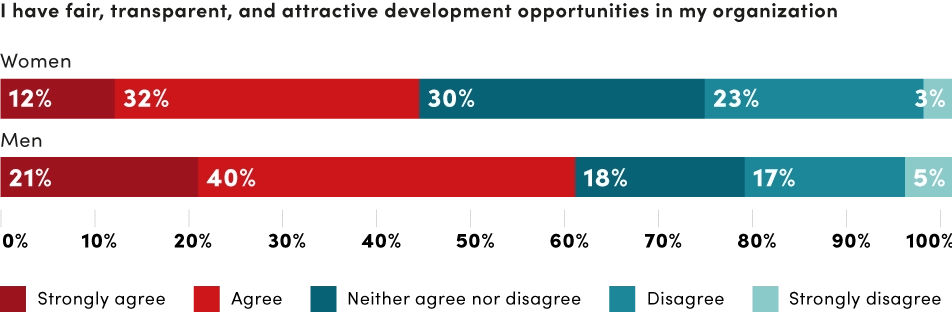

Nur 44 % der weiblichen und 61 % der männlichen Talente stimmen der Aussage zu bzw. voll und ganz zu, faire, transparente und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Mit anderen Worten: 56 % der weiblichen Talente sehen keine konkreten Perspektiven für ihren beruflichen Aufstieg. Noch schlimmer: 26 % der Frauen und 22 % der Männer sind nicht oder überhaupt nicht der Meinung, dass sie faire, transparente und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten haben. Wenn sich ein Viertel der Belegschaft vom Zugang zu Chancen und Möglichkeiten ausgeschlossen fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass verdienstvolle Talente übersehen werden. – Die Verwirklichung einer Meritokratie ist noch in weiter Ferne.

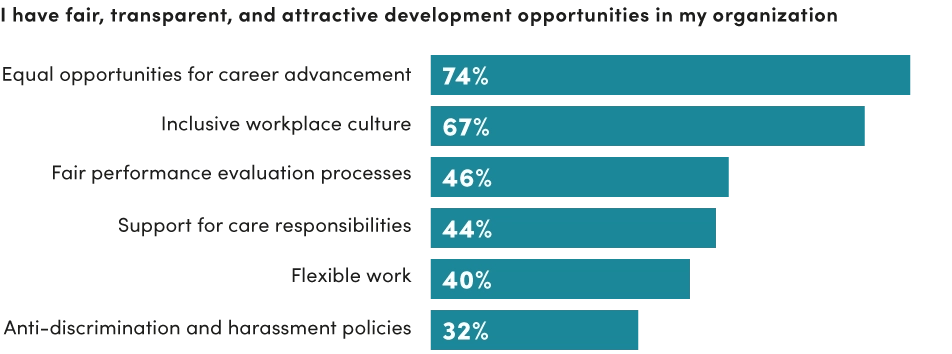

Was können Unternehmen laut ihren Mitarbeitenden in Bezug auf DE&I besser machen? Mit 74% wird die Chancengleichheit bei der beruflichen Weiterentwicklung bei Frauen mit Abstand am häufigsten genannt und steht an erster Stelle, bei Männern an dritter Stelle. Dies deutet darauf hin, dass Frauen stärker von der mangelnden Meritokratie betroffen sind als Männer, obwohl alle Geschlechter davon betroffen sind.

„Die Beförderungsprozesse sind schwer zu durchschauen. Manche denken: „Wenn du um eine Beförderung bitten musst, bist du noch nicht bereit dafür.“ – Teilnehmer:in der Umfrage zur Arbeitsplatzkultur, 2025

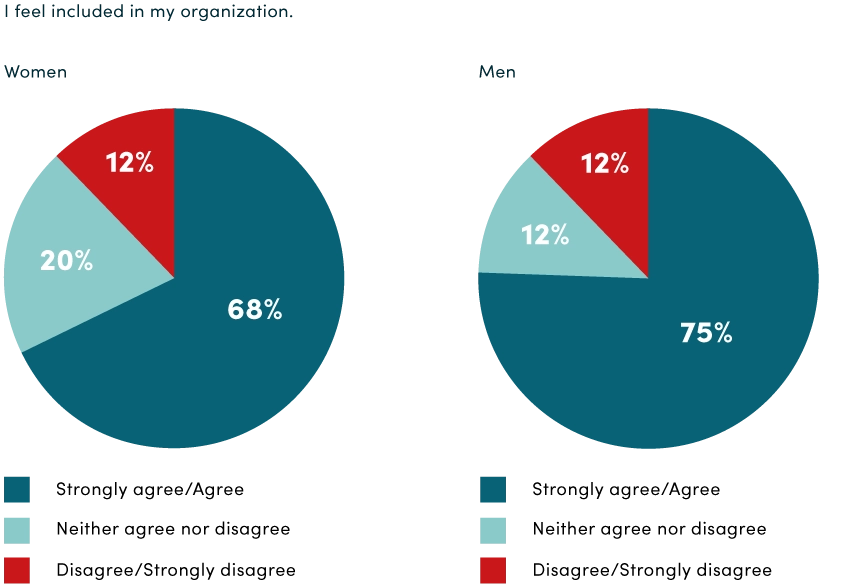

25% der männlichen und 32% der weiblichen Talente fühlen sich ausgeschlossen

Mit anderen Worten: Nur 75% der Männer und 68% der Frauen fühlen sich in ihren Unternehmen einbezogen. Dies ist ein Problem, da Inklusion und Zugehörigkeit das Engagement und die Loyalität der Mitarbeitenden fördern. Es liegt auf der Hand, dass inklusive Führung für alle Mitarbeitenden relevant ist. 83% der Männer stimmen der Aussage zu bzw. stimmen voll und ganz zu, dass sie sich von ihren Vorgesetzten geschätzt und respektiert fühlen, gegenüber 76% der Frauen. Es gibt also viel Luft nach oben.

Unternehmen, die inklusive Meritokratie leben, gewinnen das Beste aus allen Welten: Sie stellen die besten Talente ein und befördern sie – und sie haben engagierte, loyale Mitarbeitende.

Machen Sie den Meritokratie-Test HIER!

Finden Sie heraus, wie meritokratisch Ihre Organisation heute ist und wo Sie ansetzen können.